2010年8月「e-resident」掲載

今年は梅雨明け後、猛暑が続きました。7月までに2万人以上の人が熱中症で病院に救急搬送され、7月17日からの2週間で216人の方が亡くなったとの報道もありました。毎年この時期にはマスコミから熱中症に関するコメントを求められ、今年も何度かテレビやラジオでコメントしました。熱中症の危険性や救急処置、水分補給の重要性などはもっと多くの人に知ってもらわなければなりません。

熱中症の最も重症な状態を指す「熱射病」に陥ると、死亡する可能性が高いのです。かつては「日射病」などと呼ばれ、直射日光が関係する印象がありますが、熱中症は室内でも簡単に起きてしまいます。

―熱中症事故はお年寄りや乳幼児だけではない

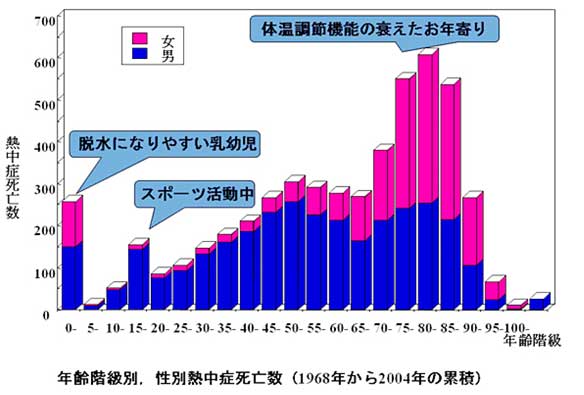

近年の都市化によるヒートアイランド現象や地球温暖化の影響もあって熱中症に対する知識が普及しているにもかかわらず、熱中症による死亡者数は減りません。毎年500人近くの方が亡くなっており、その多くが体温調節機能の衰えたお年寄りや脱水状態になりやすい乳幼児です。さらに、15歳前後の元気な中学生、高校生がクラブ活動中やスポーツ中などに熱中症で死亡するという事故も多いのです。

スポーツ活動中の熱中症の死亡事故は毎年起きています。「行ってきます」と元気に家を出た子どもが、次の日には変わり果てた姿で家に戻ってくるのです。家族にしてみれば、「どうして?」となかなか受け入れられません。スポーツの指導者が熱中症の知識に乏しいことが原因になる場合もあり、最近では訴訟の件数が増えています。スポーツによる熱中症事故は「無知」と「無理」によって健康な人でも生じるものですが、適切な予防措置さえ講ずれば防ぐことができるのです。

―意外と歴史が浅い熱中症の予防対策

わたしが熱中症にかかわることになったのは、今から19年も前のことでした。それまで日本では、スポーツ活動中の熱中症予防に関する具体的な予防指針がありませんでした。そこで悲惨な事故を防ごうと、1991年、日本体育協会に「スポーツ活動における熱中症事故予防に関する研究班」が設置されました。そのとき、現在わたしの上司である川原貴先生に声を掛けていただき研究班に加わりました。

研究班では、スポーツ活動による熱中症の実態調査、スポーツ現場での環境測定、体温調節に関する基礎的研究などを行い、1994年には「熱中症予防8か条、熱中症予防のための運動指針」を発表しました。このガイドラインは、日本体育協会のホームページでダウンロードできますので、ぜひ一度ご覧いただけたらと思います。これらの功績が認められ、2002年には秩父宮スポーツ医科学賞を受賞しました。

今では考えられないことですが、当時は熱中症という言葉がそれほどポピュラーではありませんでした。日射病の方が一般的で、「熱中症って何かに熱中し過ぎること?」などと真面目に聞かれたこともあります。

―水分補給できる環境作りを

地道な普及活動の甲斐があり、熱中症がどんなものなのか、多くの人々に広まってきました。「暑い時期にスポーツする場合には、こまめな水分補給が大事」ということもかなり浸透してきました。しかし実際には、スポーツの現場で適切な水分補給ができていない場合がまだ多いといえるでしょう。

重要なポイントは、自由に水分補給できる環境にあるかどうか。クラブ活動中に、「自由に水を飲んでもいいよ」といっても、「休憩時間に先輩よりも先に水が飲めない」、「すぐ近くに水がない」、「水ばかり飲んでいたらだらしがないと思われる」といった、水分補給を邪魔する要素がまだまだ存在します。実際に下級生ほど熱中症による死亡事故が多いというデータもあります。スポーツの現場では、いつでも水分補給できる環境や、いつでも水分補給できる雰囲気を作ってあげることが肝要です。

熱中症になるかどうかは、その日の体調も大いに関係します。寝不足、きちんと食事が取れていない、下痢や風邪などの状態は熱中症になりやすいのです。「前日に遅くまで飲んで、寝不足のまま朝食も取らずにゴルフに出発。炎天下でプレイして昼にビール」――これは最悪のパターン。ビールは利尿作用もありますから脱水をさらに助長します。

まだまだ暑い日が続きます。皆さんも「こまめな水分、塩分補給」と「外出前、運動前にコップ1杯の水」を心掛け、決して無理せずに夏の暑い時期を乗り切ってください。